Paris noir, passages en revues

#6 - Vous avez encore quelques jours pour arpenter l'exposition Paris noir au Centre Pompidou, cruciale remise en perspective de l'Histoire de l'art dans la seconde moitié du XXe siècle.

Voilà une exposition qui renverse une idée largement répandue : l’on croyait Paris désertée par les avant-gardes picturales et ayant perdu de son influence après le passage ravageur de la Seconde Guerre mondiale et surtout le début de la guerre d’Algérie, en 1956, qui allait « tout étouffer »1 ; que le centre névralgique de l’art s’était déplacé à New York à la fin des années 1950, que le feeling mondial se propageait sur la planète uniquement en provenance du Londres des swinging sixties, porté par les images iconiques de David Bailey. Que les lumières s’étaient en partie éteintes, ou du moins tamisées. Erreur.

Paris noir remet tout ceci en perspective et démontre combien Paname est restée centrale dans l’Histoire de l’art de la seconde moitié du siècle, dans la propagation des idées, la résonance du politique. Mais une nouvelle circulation s’est alors mise en branle, transatlantique et largement souterraine : celles et ceux qui façonnent ces nouvelles scènes passent parfois en-dessous des radars habituels et, avant cette exposition, n’ont été que peu montrés, exposés dans le monde occidental ; et encore moins reliés entre eux et aux courants majeurs qui ont agité la planète.

D’où l’importance de cette exposition, comme quelques mois plus tôt de Surréalisme en ce même lieu, laquelle a démontré à quel point le mouvement mené par André Breton avait été précurseur de par sa sensibilité à l’art africain, son ouverture aux artistes non occidentaux, à la place des femmes dans la création. Il y a ici une forme de continuité, incarnée par Wilfredo Lam, peintre cubain proche de Breton, qui fait office de trait d’union avec cette histoire contée du Paris noir dont il est l’une des grandes figures initiales, s’étant emparé du surréalisme pour en faire « une arme contre le colonialisme », dixit la commissaire, Alicia Knock.

Au fil du parcours, le visiteur tourne de salle en salle autour d’un espace circulaire, il s’agit une installation représentant le “Tout-Monde” d’Édouard Glissant, romancier et penseur décédé en 2011. Comme ses amis Wilfredo Lam et Aimé Césaire, le Martiniquais s’intéresse de près au surréalisme… et s’installe à Paris en 1946, pour étudier la philosophie à la Sorbonne. Son concept du “Tout-Monde”, développé au long des années 1990 et incarné dans son Traité du Tout-Monde (1997), est une nouvelle façon de penser et de regarder le monde au travers de ses échanges, dans ce qu’il nomme une Poétique de la relation. Un monde entièrement interconnecté, où les cultures, les peuples, les langues et les histoires se rencontrent, se mélangent, s’influencent — sans se réduire ni se confondre. Décalant notre regard, invitant à repenser tout un pan de l’Histoire de l’art, l’exposition propulse Glissant en pivot central.

Un autre penseur est tout aussi crucial pour comprendre ce nouveau paradigme et l’attention portée aux échanges incessants, durant ces années-là, entre différents continents et diverses disciplines : le sociologue et historien Britannique Paul Gilroy, qui a théorisé L’Atlantique Noir dans un livre éponyme publié en 1993 à l’influence sans cesse grandissante, affirmant la naissance d’une nouvelle culture noire transatlantique. Lui aussi est omniprésent en filigrane dans ce parcours et permet d’appréhender ces nouveaux récits qui étaient sous nos yeux, mais fragmentés, éparpillés.

L’exposition file, suivant un tracé chronologique, d’une revue à l’autre : de la création de Présence Africaine en 1947 par le Sénégalais Alioune Diop — également librairie, puis deux ans plus tard maison d’édition, jusqu’au premier numéro de la Revue Noire en mai 1991, qui vise à faire rayonner l’art contemporain africain tout en créant un espace transnational entre l’Afrique, les diasporas et le reste du monde. La capitale française est au centre des luttes indépendantistes, des échanges intellectuels. Revues, cafés, clubs de jazz, galeries et librairies : ici la diaspora venue de Port-au-Prince, Dakar, New York ou La Havane échange, dialogue, construit, invente, apprend. « À Paris, comme l’a dit Senghor, la ville la plus fraternelle du monde, c’est là que nous nous découvrons Africains, Martiniquais, Guyanais, chose que nous n’étions pas en mesure de vivre chez nous. »2

Paris a été centrale dans la circulation des idées, des influences et des arts Noirs transatlantiques, mais Paris pas plus que la France, jamais, n’a revendiqué ce rôle central. Pas par modestie, plutôt par ignorance. En conséquence, une large part des plasticiens et peintres présentés ont été ignorés par l’Histoire de l’art au XXe siècle. Le centre Pompidou a le mérite de réparer ces oublis. Même s’il faut bien insister : Paris est avant tout un lieu de passage et de brassage et si tous ces artistes viennent, repartent, s’installent ou repassent, ces mouvements du Paris noir et ce qu’ils engendrent sont autant parisiens que façonnés loin de la capitale.

Autre écueil : éviter le syndrome de la “découverte”. Si certains des artistes présentés, comme le Martiniquais Georges Coran3 — oublié même sur son île natale — sont bel et bien ici révélés et magnifiés, beaucoup sont largement connus, internationalement comme Wifredo Lam et Hervé Télémaque, ou dans leur propre pays — tels, en Côte d’Ivoire, les membres du mouvement Vohou Vohou que sont Kra N’Guessan et Yacouba Touré4.

Large est la sélection, du futur cinéaste Gordon Parks, alors photographe, qui débarque à Paris au début des années 1950 afin de photographier la capitale pour Life Magazine, dévoilant dans ses clichés une fougue où le jazz et la jeunesse post-Zazous rayonnent, jusqu’à l’underground vivace du début des années 1990 ayant pris racine dans les squats artistiques fondamentaux que furent les Frigos et l’Hôpital Éphémère, d’où est issu Lamine Badian Kouyaté, le génial styliste créateur de XULY.Bët, qui clôture l’exposition.

On notera que deux artistes se rencontrent tout au long de l’exposition : Beauford Delaney, dont les toiles si colorées, aux tons jaunes, verts et orangés, influencées par le jazz, illuminent notre chemin. James Baldwin, qu’il considère comme son fils spirituel, le fait venir à Paris en 1953 depuis New York où il réside et déclare : « « Beauford est le premier artiste que j’ai rencontré qui peint la lumière. » Delaney, également grand ami d’Henry Miller qui lui consacra un beau texte, s’installe de fait définitivement en France, où il décédera en 1979.

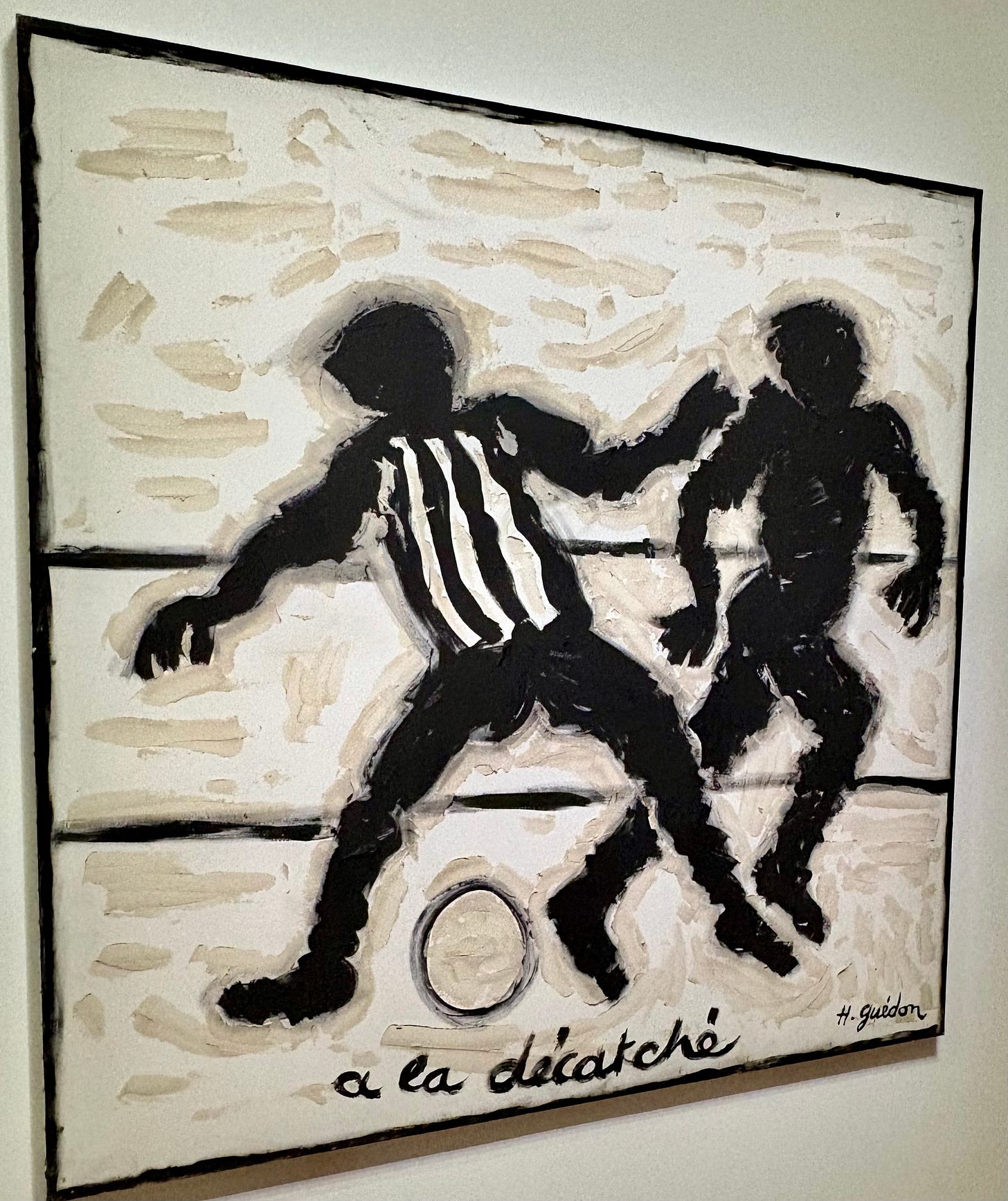

Et Henri Guédon, le Guadeloupéen. Depuis longtemps l’un de mes artistes favoris, dont les vinyles et une lithographie ornent mon quotidien. Orfèvre de la musique latine made in Paris — il a étudié les percussions à Cuba et au Brésil — ayant invité quelques grands noms du jazz comme Didier Lockwood sur ces albums, sculpteur et bien sûr peintre… Guédon s’installe à Paris en 1964 et, rapidement, fait se rencontrer dans ses projets musiciens antillais et latinos, d’abord autour du latin jazz, du boogaloo puis de la salsa. Il est l’un des tous premiers, avant Kassav’, à s’être battu pour la reconnaissance des musiques antillaises en métropole. Salvateur, de le voir enfin mis en valeur.

Cette exposition est, finalement, un nouveau souffle, l’équipe ayant instauré une politique d’acquisitions d’œuvres pour combler les manques — plusieurs des artistes étaient absents des collections officielles. Après ces cinq années de fermeture pour travaux débutant cet automne, nul doute que le centre Pompidou saura s’en servir pour repenser son parcours permanent. Paris, toujours, sait se réinventer.

Contactez-moi ! Je suis disponible toutes demandes de création de contenus, textes, articles, ghost writing, journaux d’entreprise, modérations de rencontres et podcasts : devis sur demande. Ou, bien sûr, pour toutes idées et propositions de sujets à traiter au sein de Senior Coconut.

💬 Retrouvez-moi sur LinkedIn, Bluesky, Letterboxd ou Facebook.

Boîte à outils

Paris Noir 1950 - 2000 (2025 - Centre Pompidou - 49 €)

Henri Guédon, Afro Blue (1982 - Le Chant du Monde)

Henri Guédon, Rétrospective 1972 - 1992 (Frémeaux & Associés - 29,90 €)

Paul Gilroy, L’Atlantique noir - modernité et double conscience (2017 - Amsterdam - 20 €)

Édouard Glissant, Traité du Tout-Monde (1997 - Gallimard - 22,90 €)

Agenda

Paris Noir - Circulations artistiques et luttes anticoloniales, 1950 – 2000 au Centre Pompidou, à Paris, jusqu’au 30 juin 2025

Underground, l’histoire de Jean-François Bizot (2001 - Actuel / Denoël)

Valentin Yves Mudimbe, entretien avec Léon-Gontran Damas dans Imagi-nation nwar, Chimurenga Chronic, février 2021 — repris dans le catalogue de l’exposition

Au sujet de Georges Coran, lire l’article de Léa Mormin-Chauvac paru dans le quotidien Libération le 28 mai 2025

Une partie plus développée dans cet article du chercheur Cédric Vincent, publié sur The Conversation