Maghreb K7 Club, bandes de cheb

#4 - Une vivace scène underground s'est développée dans les 1980's, quartier de la Guillotière à Lyon, où des immigrés maghrébins se retrouvaient pour jouer et enregistrer. On rembobine la cassette.

Si vous avez passé la cinquantaine, vous vous souvenez toutes et tous du stylo Bic, cet indispensable outil servant à rembobiner une cassette Agfa, TDK ou Sony au bon endroit de la bande. Et du temps passé avec, à enregistrer méticuleusement la compilation parfaite pour offrir ou frimer sans en avoir l’air au lycée. Personnalisée, bien sûr, car cet objet touchait à l’intime : on pouvait dessiner, annoter, ornementer à sa guise la cassette elle-même comme le petit bout de carton se glissant dans le boîtier plastique. La cassette s’emportait, partout, dans la poche. On pouvait la glisser discrètement dans une main amie. Le soir venu, une Black Session de Bernard Lenoir pouvait devenir grâce à elle presque immortelle et des titres épars glanées sur la bande FM gagner une cohérence toute personnelle. On copiait les cassettes prêtées, sans se soucier du souffle grandissant de copie en copie. La facilité de circulation et l’écoute solitaire que la cassette a soudain permis ont changé la face du monde — et on aura mis un peu de temps à s’en apercevoir.

“La cassette, c’est une révolution. Vraiment !” m’explique Simon Debarbieux, attablé au Voxx, au pied des Pentes de la Croix-Rousse. Simon est anthropologue et passionné par cet objet populaire, on lui doit la très réussie exposition Contre-Bande, musiques alternatives et culture cassette en AURA 1980-1999, à la bibliothèque de la Part-Dieu de Lyon en 2023 — et la sublime collection de vinyles Maghreb K7 Club, co-éditée par Sofa Records et les Genevois de Bongo Joe Records. Deux sons et deux histoires différentes, mais un seul et même médium : la cassette audio, née au Pays-Bas, œuvre de l’ingénieur néerlandais Lou Ottens (décédé le 6 mars 2021) et commercialisée à partir de 1963 par Philips.

“Ça ne devient pas tout de suite un objet de consommation”, poursuit Simon. “Ça le devient dans les années 1970 : dès le début de cette décennie, toutes les majors publient sur vinyle et sur cassette. Dans certaines scènes alternatives anglo-saxonnes, c’est déjà un objet très utilisé, notamment aux États-Unis pour faire de l’auto-production. En Afrique du Nord, au Moyen-Orient, ça commence à prendre une place très importante. Au Liban, en Égypte, ça permet énormément de choses !”.

“Et à partir du début des années 1980, c’est la révolution en Europe et dans le monde. En Algérie, dès 1981, ça terrasse complètement l’industrie du vinyle. C’est plus petit, moins cher, plus rapide à produire. C’est plus facile de tout gérer de A à Z en termes de production : le dynamisme est plus important. Et d’intervenir sur le média directement permet aux acteurs d’en prendre possession, de pouvoir ré-enregistrer par-dessus. Ça pose aussi le problème du piratage, bien sûr : il y en a énormément, avant que le digital ne prenne le relais. Autre particularité : ça circule très bien. C’est un médium très flexible et très intéressant.”

“S’approprier le média permet de communiquer des choses : beaucoup de populations qui sont encore malheureusement illettrées dans les années 1970 et 1980 peuvent faire passer des messages ainsi. Il y a une excellente série documentaire sur les travailleurs arabes immigrés, sur France Culture, en quatre épisodes, qui parle de ça : les informations sur le mouvement syndical des travailleurs circulent par le format cassette. D’autres exemples plus poétiques montrent qu’un fils peut envoyer une cassette, soit enregistrée par lui-même, soit en enregistrant des chansons, à sa mère restée au pays. Ce sont des choses qui ont existé à Lyon.”

L’arrivée du Walkman de Sony va tout accélérer, tout chambouler : le premier modèle, le TPS-L2, est commercialisé au Japon en 1979. Le second, sorti mondialement en 1981, est un raz-de-marée.

“La cassette permet une écoute beaucoup plus intime. Le set-up pour l’écouter est réduit : très vite, ça offre la possibilité de s’isoler, d’être en dehors du salon familial. Dans les chansons, les messages passent alors de manière beaucoup plus directe, plus crue. Les anciens qui publiaient sur 45t devaient être plus imagés dans leur manière de faire passer des contenus sur la sexualité, la liberté, etc. La parole se libère énormément dans les textes des années 1980. Cette révolution a lieu en Afrique du Nord, mais en fait, elle se déroule vraiment partout dans le monde !”

Place des hommes debout

Traversons le Rhône, direction la place du Pont. Aussi connue sous le nom de place des hommes debout — là où le petit peuple refuse de plier. Ou, plus officiellement depuis le 11 décembre 1944, place Gabriel Péri — du nom de l’homme politique et résistant. À l’époque, le pont en bois enjambant le fleuve vers la Presqu’île trouvait son socle en cet endroit, d’où son nom, resté dans les mémoires et les usages. Un pont dont la première version fût construite en 1183, qui façonna ce qu’est devenue la Guillotière, lieu de passage obligé pour entrer en ville, donc de commerce ; d’abord hameau, puis bourg au XVIIIe siècle, enfin quartier rattaché à la Ville de Lyon depuis le 24 mars 1852, moment où commence à se façonner sa population : métissée, ouvrière, populaire, venue se loger dans de petites maisons aux loyers peu chers, proches des industries métallurgiques et chimiques qui se développent en pleine révolution industrielle. Les Italiens et les Grecs sont venus s’y installer après la Première Guerre mondiale. Les Arméniens, les Algériens, les Marocains et les Tunisiens ont suivi.

Là, au mitan de ce quartier dont Azouz Begag a tiré le livre Lyon, Place du Pont, toutes ces communautés cosmopolites ont développé leur propre vie culturelle : autour de la place du Pont, les cafés sont nombreux et plusieurs accueillent le week-end venu des musiciens, qu’ils soient de passage ou désormais ancrés ici. Le café a une importance capitale pour ces exilés, comme le décrit le sociologue et ancien ministre du gouvernement Villepin dans son ouvrage : “Dans les cafés de la place du Pont et de la Part-Dieu, la solidarité individuelle, villageoise, nationale, par ces temps de crise, est un secours appréciable, notamment pour ceux qui n’ont plus les moyens de rentrer au pays. L’individu y retrouve une existence collective, avec les siens, ceux qui partagent son histoire et pour qui il compte. (…) Victimes de discriminations de tous ordres, les Algériens se réfugient dans ces lieux pour parler, échanger leurs expériences et trouver du réconfort.” Beaucoup sont célibataires, seuls, venus en France remplis d’espoir, pour gagner de quoi faire vivre leur famille restée au pays.

“Les musiques de l’immigration se transforment dès l’installation des premiers arrivants du Maghreb en France, dont une bonne partie dans les années 1930” reprend Simon Debarbieux. “L’une des particularités intéressantes, c’est que ce sont plutôt des gens de l’Est de l’Algérie, qui viennent de Sétif et des alentours, qui viennent à Lyon — à la différence de Marseille, où se sont plutôt des gens d’Oran qui émigrent. C’est important car ça détermine les styles de musique que l’on va retrouver ici : dans l’Est du pays, on joue plutôt du staïfi et du chaoui. Alors qu’à Oran, dans l’Ouest, c’est le raï. Tous ces styles s’urbanisent et se modernisent quand les gens qui les pratiquent s’installent dans les villes, ils se mélangent avec d’autres influences, notamment avec des instruments qui font partie de la pop mondiale : guitare électrique, batterie, synthétiseurs, effets divers.”

Une véritable scène émerge alors au fil des années 1970 et se cristallise lors des deux décennies suivantes dans un total underground, autour de la place du Pont mais aussi dans une moindre mesure rue Saint-Catherine, au bas des Pentes de la Croix-Rousse. Dans ces cafés communautaires, une musique de l’exil se tisse patiemment. Chaâbi, raï, malouf, kabyle et staïfi sont au répertoire. Et se mélangent. Les musiciens jouent d’un bar à l’autre, sont quémandés pour animer les mariages, se produisent lors de galas. La cassette s’impose comme le support parfait pour immortaliser ce nouveau répertoire chantant souvent le déracinement, l’exil, le racisme, les regrets, mais aussi la vie quotidienne, l’amour et la ville d’adoption.

Cette migration qui rend les gens si tristes Et qui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, nous éloigne de notre famille Ne conduit qu'à la souffrance Et l'attente brûle en nous comme un feu (Mokhtar Mezhoud, Sois prudent)

De Sétif à Lyon

Qu’ils soient de passage avant une représentation à Paris, à Marseille ou au pays, ou bien vivant dans la région, ces musiciens enregistrent à Lyon des cassettes qui parfois se retrouvent en vente sur les marchés dès la fin de la semaine. Toute une économie se met en place autour d’artistes comme Omar El Maghrebi, Amor Hafsouni, Azzi Kaddour, Louiza, Chaba Nacera, Zaïdi El Batni ou encore Rachid Staïfi. Souvent, leur nom de scène raconte leur origine et leur périple, comme l’illustrent les nombreux dérivés de Sétif que sont Staïfi ou Staïfia. Plus d’une cinquantaine d’entre eux a enregistré au moins une cassette et plusieurs centaines de cassettes auraient été produites à la Guillotière lors de ces deux décennies, par des musiciens menant souvent une double vie d’ouvrier la semaine et d’artiste le week-end venu.

Omar El Maghrebi a grandi dans un village situé à 40 km d’Agadir au Maroc et s’est installé à Lyon en 1973, où il a trouvé un emploi aux usines Brandt. C’est un excellent percussionniste — bendir, derbouka, rek —, doublé d’un auteur resté très attaché au message transmis dans ses textes, qui publia six cassettes à Lyon et un excellent premier CD en 1998, Blaadi (Modal / CMTRA). Amor Hafsouni, arrivé en France en 1967, était lui ouvrier-cariste chez Berliet, où il a débuté en 1972. Le Tunisien commença à jouer du chaoui dans les cafés, devenant ensuite un chantre du métissage des musiques du Maghreb et un chanteur de charme très populaire à Lyon mais aussi dans toute la diaspora.

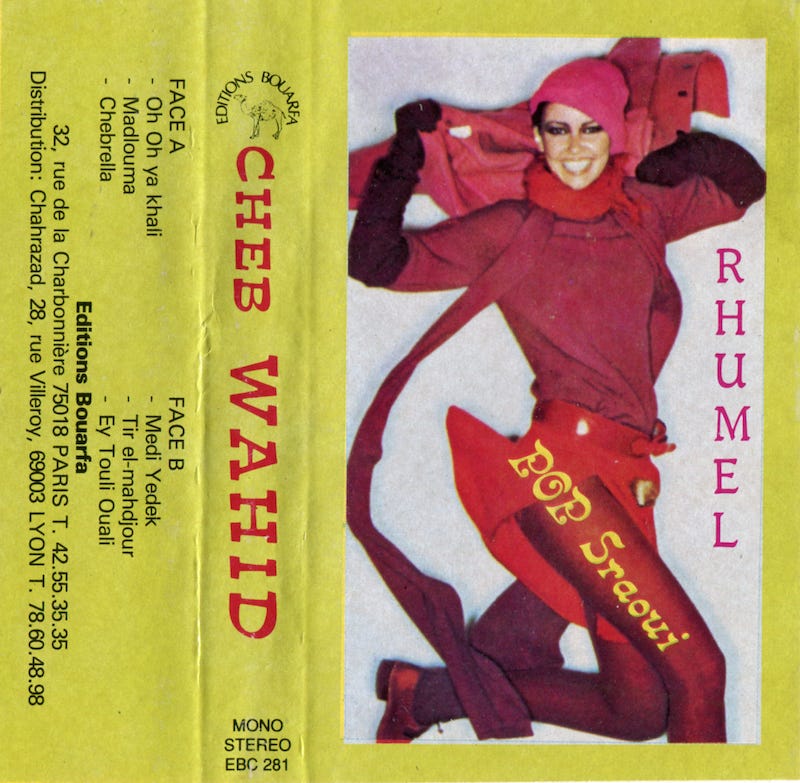

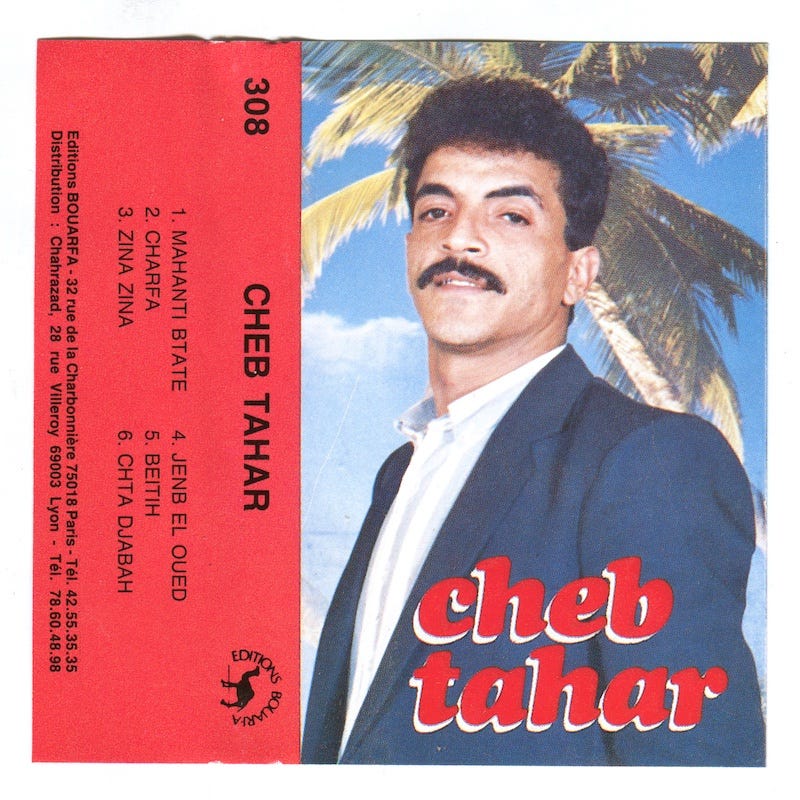

Trois maisons produisent la majorité de toutes ces cassettes : L’Étoile Verte de M. Bachar, les Éditions Bouarfa / SEDICAV de Ouassini Bouarfa, et enfin les Éditions Mérabet. Ceux qui les éditent sont des commerçants — dans le tissu par exemple —, font parfois eux-mêmes le tour des marchés de la région pour vendre leur production, tissent des réseaux avec le Maghreb comme avec les distributeurs de Barbès à Paris ou de Belsunce à Marseille.

Le sociologue monte sur scène

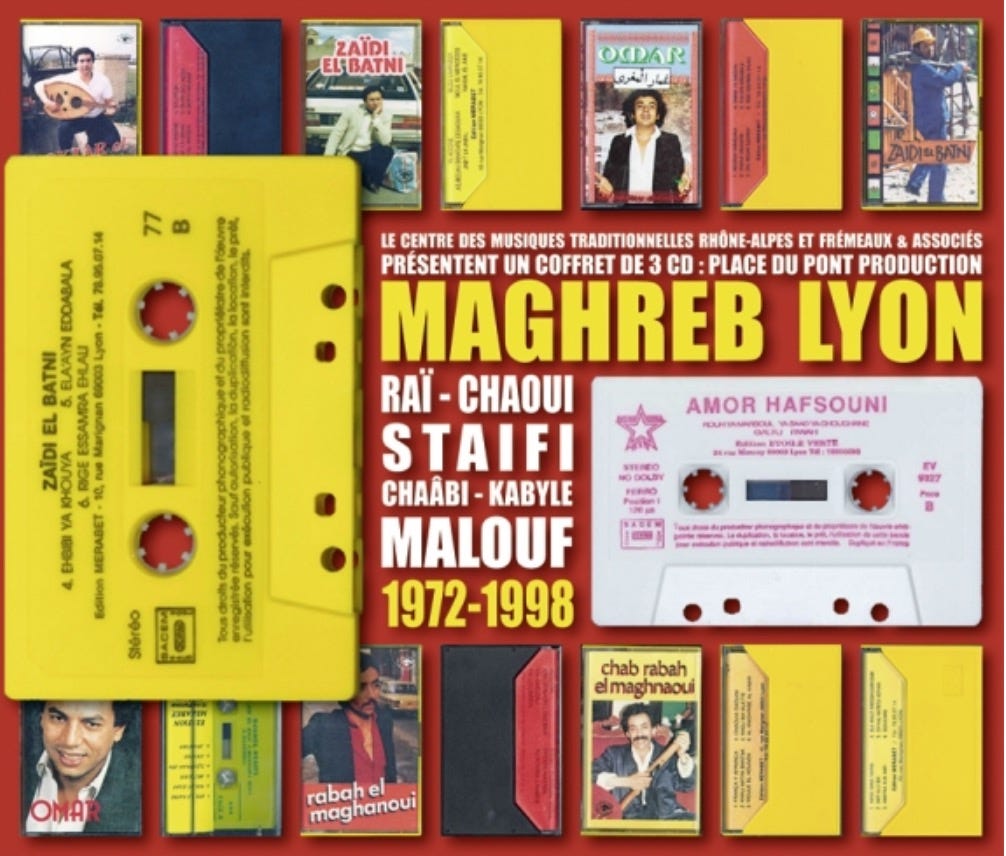

Pour Simon Debarbieux, “tout commence quand je découvre un triple CD réalisé par Péroline Barbet-Adda, qui avait fait un travail de recherche dans le cadre d’un appel à projets de la DRAC remporté par le CMTRA (Centre des Musiques Traditionnelles en Rhône-Alpes), autour des musiques de l’immigration.” Péroline Barbet-Adda est une éminente journaliste et musicologue, autrice de documentaires sonores épatants sur différentes scènes et musiques folkloriques ; le dernier en date étant une série de 4 épisodes consacrée aux bals trad, Radiographie du bal.

Pour ce projet sur les musiciens de la place du pont, elle part d’un fond de plusieurs cassettes données au CMTRA par Richard Monségu. Lequel, percussionniste s’étant ouvert à la sono mondiale lors des années 1980, s’installe à Lyon en 1991 pour suivre un cursus en sociologie à l’université Lumière-Lyon 2. De 1992 à 1998, dans le cadre des ses études, il se lance dans une longue enquête sur les musiciens algériens, marocains et tunisiens de Lyon et commence en parallèle à se produire sur scène en leur compagnie, s’immergeant pleinement dans cette scène. Le co-directeur du CMTRA, Éric Montbel, le remarque et le sollicite alors pour réaliser un premier CD, Musiciens du Maghreb à Lyon.

“C’est ce qui a impulsé ce projet du CMTRA et de Péroline, aboutissant au triple CD et à une exposition aux Archives Municipales de Lyon en 2014. Elle a fait un super boulot de recherche, a beaucoup approfondi ce qu’avait initié Monségu. Elle a rencontré les musiciens pour des entretiens, rencontré les éditeurs de l’époque, trouvé d’autres cassettes. Un super boulot, paru chez Frémeaux & Associés !”

“Nous, à Sofa Records, on pense alors que les musiques d’Afrique du Nord sont délaissées par les différents labels de rééditions. Or, ce sont des musiques défendues depuis longtemps par ce magasin avec lequel je travaille. On s’est dit que l’on pouvait faire quelque chose de plus concis, plus accessible, moins ethno-musicologique. Et évidemment, le sortir en vinyle, puisque c’est le média de prédilection de Sofa Records.”

“J’ai donc contacté Péroline. Je travaillais alors beaucoup avec LYL Radio, que j’ai co-fondé avec Lucas Bouissou. Je lui ai proposé de revenir sur ce projet dans le cadre d’un nouveau disque. Un jour, elle s’est décidée, vers 2017 : on a effectué une nouvelle sélection ensemble. L’idée était de partir du fond d’archives constitué par ses soins et ceux de Richard Monségu, soit environ une centaine de cassettes. L’essentiel avait un lien avec Lyon ou la région. On a tout réécouté avec Péroline, pour choisir les morceaux. Ensuite, on a travaillé avec Pierro et Jean-Philippe de Sofa [NdR : dont je vous parlais déjà dans Senior Coconut #3, consacrée à Fred Spider, lequel avait co-fondé les labels Rotax et Plein Gaz Production avec le même Jean-Philippe alias DJ Philgood] et en parallèle avec Cyril de Bongo Joe Records avec qui nous sommes en co-édition. Sofa Records avait déjà collaboré avec ce label suisse sur deux projets précédents, consacrés à Alain Péters et à Max Cylla. On avait cette envie de continuer avec eux.”

“On s’est arrêté sur une sélection et on a travaillé avec Péroline sur la rédaction de notes qui accompagnent la compilation Maghreb K7 Club, sur une iconographie, avec quelques petits ajouts, mais principalement avec ce qu’elle avait écrit précédemment. J’ai ensuite géré toutes les questions administratives avec les éditeurs pour signer les contrats. Je me suis très bien entendu avec Ouassini Bouarfa, avec lequel on a eu beaucoup d’affinités, on est resté en contact. J’ai eu accès plus tard à toutes ses archives : il a un gros stock de cassettes resté en région parisienne. J’ai mis le pied là-dedans, j’ai trouvé plein de trucs supers ! On a vite trouvé que c’était dommage de s’arrêter à la compilation...”

“Il y avait plein d’autres choses à faire découvrir ! On a décidé de continuer la série. Une compilation, c’est un long boulot, ça peut être très compliqué à gérer. On voulait donc travailler sur des formats plus réduits : désormais, ce sont des EPs, c’est moins lourd à sortir. Et on souhaitait s’extraire aussi du rapport avec la région Auvergne-Rhône-Alpes.” Trois superbes 12” sont déjà sortis, souvent surprenants, à l’image de House Raï Music de Rachid Baba Ahmed.

“Il y a un gros regain pour ces musiques d’Afrique du Nord en ce moment, dont l’âge d’or est clairement situé dans les années 1980 et 1990. L’idée, c’est de faire des EPs tant que c’est encore possible, que l’on prend du plaisir à le faire. Et qu’il y a du répondant sur les projets proposés, bien sûr. Une nouvelle compilation est en cours de préparation, je n’en dis pas trop : on est encore loin du compte et c’est un gros travail. Ce sera sur une scène musicale des années 1980.”

“Toutes ces musiques commencent à disparaître dans les années 1990, avec la disparition du format cassette. Le relais est pris un court moment par le format CD, mais pas tant que ça. D’autres genres musicaux prennent la suite, aussi. Mais ce qui va vraiment impacter les éditeurs indépendants — ceux de la place du Pont comme ceux en Algérie —, c’est l’avènement du digital. La digitalisation de ces musiques avec des plateformes comme Napster va tuer tous ces éditeurs. Ceux qui s’en sont remis, ce sont les majors. Pas les autres : tous les éditeurs de cette époque ont mis la clef sous la porte et sont passés à autre chose. Il n’y a plus beaucoup de musiciens issus de cette scène à Lyon qui sont actifs, parce qu’il n’y a plus de lieux pour accueillir ces musiques-là — et plusieurs sont décédés.”

D’où l’importance du travail patrimonial réalisé par Sofa Records avec cette collection, qui nous permet de savourer aujourd’hui cette bouillonnante scène et de mettre ou remettre en lumière des artistes trop longtemps oubliés ou méconnus. Sofa a même édité une cassette Maghreb K7 Club… Il est où déjà, mon Bic ?

Boîte à outils

Compilation Maghreb K7 Club (2020 - Sofa Records / Bongo Joe Records)

Trois EPs Maghreb K7 Club (Sofa Records / Bongo Joe Records)

Compilation Place du Pont production - Maghreb Lyon 1972-1998 (Frémeaux & Associés - 29,90 €)

Omar El Maghribi, Blaadi (1998 - Modal / CMTRA)

Azouz Begag, Lyon, Place du pont (2011 - Éditions Lyonnaises d’art et d’Histoire)

Documentaire La Guillotière, des mondes de musiques de Grégory Mouret et Yaël Epstein (2008 - CMTRA)

Philippe Videlier, L’Algérie à Lyon (2003 - Bibliothèque Municipale de Lyon - 10 €)

Compilation À moi la liberté - Early Electronic Raï - Algérie 1983 / 1990 (2023 - Born Bad Records)

💬 Retrouvez-moi sur LinkedIn, Bluesky, Letterboxd ou Facebook.

N’hésitez pas à me contacter pour toutes commandes de textes, contenus, articles, relectures, modération de rencontres : devis sur demande. Ou pour toutes idées / propositions de sujets à traiter au sein de Senior Coconut !

Larme à l’œil à l’évocation des cassettes audio copiées d’après les Black Sessions.

Passionnant Seb, merci !